"Sebuah ombak besar hampir menghanyutkanku," kata orang ketujuh, nyaris berbisik. "Ini terjadi pada suatu sore bulan September ketika aku berusia sepuluh tahun."

Pria itu adalah yang terakhir bercerita malam itu. Jarum jam telah melewati pukul sepuluh. Kelompok kecil yang berkerumun dalam lingkaran bisa mendengar angin merobek kegelapan di luar, menuju ke barat. Angin itu mengguncang pepohonan, menggetarkan jendela, dan berlalu melewati rumah terujung meninggalkan lengkingan terakhirnya menuju kegelapan malam.

"Itu adalah ombak paling besar yang pernah kulihat dalam hidupku," katanya. "Sebuah ombak yang aneh. Raksasa sesungguhnya."

Dia berhenti sejenak.

"Ombak itu hanya muncul sebentar saja, tapi di tempatku, ombak itu menelan segala sesuatu yang paling berarti bagiku dan menghanyutkannya ke dunia lain. Aku butuh bertahun-tahun untuk menemukannya lagi dan pulih dari pengalaman itu—tahun-tahun berharga yang tidak pernah bisa digantikan."

Orang ketujuh itu tampaknya berusia pertengahan lima puluhan. Dia adalah seorang pria kurus, tinggi, dengan kumis, dan di sebelah mata kanannya ada bekas luka pendek namun dalam yang mungkin disebabkan oleh tusukan pisau kecil. Rambut pendeknya dipenuhi uban di sana sini, tampak kusam dan kaku. Ekspresi wajahnya seperti orang yang kesulitan menemukan kata-kata yang mereka butuhkan. Dalam kasusnya, ekspresi itu tampaknya sudah ada sejak lama sebelumnya, seolah-olah itu adalah bagian dari dirinya. Pria itu mengenakan kemeja biru sederhana di bawah mantel wol abu-abu, dan sesekali tangannya memegang kerah mantel itu. Tidak satu pun dari mereka yang berkumpul di sana yang tahu namanya atau pekerjaannya.

Dia berdehem pelan, dan untuk beberapa saat kata-katanya seolah menghilang dalam keheningan. Yang lainnya menunggunya untuk melanjutkan.

"Dalam kasusku, itu adalah ombak," katanya. "Bagi masing-masing Anda mungkin itu dalam bentuk lain, dan tentunya aku tidak mungkin tahu itu apa. Tetapi dalam kasusku, itu sekonyong-konyong muncul dalam bentuk ombak raksasa. Dan itu sangat menghancurkan."

***

Aku tumbuh besar di sebuah kota tepi laut di Prefektur S——. Itu kota yang begitu kecil, aku ragu seorang saja dari kalian akan mengenali namanya jika kusebutkan. Ayahku adalah dokter setempat, jadi aku punya masa kecil yang cukup nyaman. Aku ingat betul, teman terbaikku kala itu adalah seorang anak laki-laki yang kupanggil K. Rumahnya dekat dengan rumah kami, dan ia satu kelas di bawahku di sekolah. Kami seperti saudara, pergi ke sekolah bersama, dan selalu main bersama saat sudah pulang. Kami tidak pernah sekali pun bertengkar selama persahabatan kami yang panjang. Aku memang memiliki seorang kakak laki-laki, enam tahun lebih tua, tapi karena rentang usia dan perbedaan kepribadian kami, kami tidak pernah begitu dekat. Karenanya K lebih terasa seperti saudara daripada saudara kandungku sendiri.

K adalah anak kecil yang rapuh dan kurus, dengan kulit pucat dan wajah yang hampir bisa dibilang cantik layaknya seorang gadis. Ia punya semacam gangguan bicara, yang mungkin membuatnya tampak seperti anak terbelakang bagi yang tidak mengenalnya. Dan karena ia begitu lemah, aku selalu menjadi pelindungnya, baik di sekolah maupun di rumah. Badanku agak besar dan atletis, jadi anak-anak lain segan denganku. Namun alasan utama kenapa aku suka menghabiskan waktu bersama K adalah karena ia seorang anak laki-laki yang sangat baik dan tulus. Ia sama sekali tidak terbelakang, tapi karena gangguannya, prestasinya di sekolah tidak baik. Dalam kebanyakan mata pelajaran, ia hampir tidak bisa mengikuti. Namun, di kelas seni, ia sangat hebat. Cukup berikan pensil atau cat kepadanya dan ia akan membuat gambar yang begitu hidup sehingga bahkan guru terkagum-kagum. Ia memenangkan kontes demi kontes, dan aku yakin ia akan jadi pelukis terkenal jika ia terus menekuni seninya hingga dewasa. Ia suka melukis pemandangan laut. Ia akan pergi ke pantai selama berjam-jam untuk melukis. Aku sering duduk di sebelahnya, mengamati gerakan cepat dan akurat dari kuasnya, bertanya-tanya bagaimana mungkin, hanya dalam beberapa detik, ia bisa menciptakan bentuk dan warna yang begitu hidup di tempat yang sebelumnya hanya ada kertas putih kosong. Kalau dipikir-pikir, sekarang aku sadar bahwa itu adalah soal bakat alami.

Suatu tahun, pada bulan September, badai topan besar melanda daerah kami. Radio mengatakan ini akan jadi yang terburuk dalam sepuluh tahun. Sekolah-sekolah ditutup, dan semua toko di kota menutup pintu mereka untuk persiapan menghadapi badai. Mulai dari pagi hari, ayah dan kakakku mengitari rumah untuk melindungi semua pintu dan jendela dari badai, sementara ibuku menghabiskan hari di dapur memasak persediaan darurat. Kami mengisi botol dan gelas dengan air, dan mengemas barang-barang penting kami dalam ransel untuk kemungkinan evakuasi. Bagi orang dewasa, badai topan adalah gangguan dan ancaman yang harus mereka hadapi hampir setiap tahun, tetapi bagi anak-anak, yang terpisah dari masalah praktis seperti itu, itu hanya sirkus besar, sumber kegembiraan yang luar biasa.

Tepat setelah tengah hari, warna langit tiba-tiba mulai berubah. Tampak seolah ada sesuatu yang aneh dan tidak alami tercampur di dalamnya. Angin bertiup menderu, membuat suara kering aneh seperti pasir, dan aku pergi ke beranda untuk menyaksikan langit sampai hujan mulai turun dengan deras memukul rumah. Kemudian kami menutup pintu terakhir dan berkumpul bersama di salah satu ruangan rumah yang redup, mendengarkan radio. Badai ini tidak mengandung banyak hujan, katanya, tetapi anginnya menyebabkan banyak kerusakan, meniup atap-atap rumah dan menjatuhkan kapal-kapal. Banyak orang telah tewas atau terluka oleh puing-puing yang berterbangan. Berulang kali, mereka memperingatkan orang-orang untuk tidak meninggalkan rumah mereka. Sesekali, rumah kami berderit dan berguncang seolah-olah tangan besar sedang menggoyangnya, dan kadang-kadang ada suara gedebuk benda berat yang menabrak penghalang pintu. Ayahku menebak itu genting yang terbang dari rumah tetangga. Untuk makan siang, kami makan nasi dan omelet yang dimasak ibu, mendengarkan radio, dan menunggu badai topan beralu.

Namun, tidak ada tanda-tanda topan itu akan pergi. Radio mengatakan bahwa topan itu telah kehilangan momentum hampir segera setelah mendarat di Prefektur S——, dan sekarang sedang berpindah dengan lambat ke arah timur laut. Angin tidak mengendur sama sekali dan terus meraung dengan brutal seolah mencoba mencabut segala sesuatu yang berdiri di daratan dan membawanya ke ujung bumi.

Angin paling buruk itu mungkin sudah berlangsung sekitar satu jam ketika keheningan mendadak turun. Tiba-tiba begitu tenang, kami bahkan bisa mendengar suara burung gagak dari kejauhan. Ayah membuka jendela sedikit dan melihat ke luar. Angin sudah berhenti, dan hujan telah reda. Awan tebal dan abu-abu bergulir melintasi langit, dan bercak-bercak biru terlihat di sana-sini. Pohon-pohon di halaman masih meneteskan sisa-sisa air hujan.

"Kita sekarang berada di pusat badai," kata ayah. "Akan tetap tenang seperti ini untuk sementara waktu, mungkin lima belas atau dua puluh menit, seperti istirahat sebentar. Lalu angin akan kembali seperti sebelumnya."

Aku bertanya apakah aku bisa ke luar. Dia mengatakan aku bisa berjalan-jalan sedikit asal tidak jauh. "Tapi begitu ada tanda angin, cepatlah kembali ke rumah."

Aku keluar dan melihat sekeliling. Sulit dipercaya bahwa badai ganas telah bertiup di sana hanya beberapa menit sebelumnya. Aku menatap ke langit: Aku merasa 'mata' besar badai ada di sana, menatap tajam pada kami semua di bawah. Tentu saja tidak ada 'mata' semacam itu: kami hanya berada di tempat tenang sesaat di tengah pusaran udara yang berputar. Sementara orang dewasa memeriksa kerusakan rumah, aku pergi ke pantai. Cabang pohon yang patah berserakan di jalan, beberapa di antaranya cabang pinus tebal yang akan terlalu berat bagi seorang dewasa untuk mengangkat sendiri. Ada genting yang hancur di mana-mana, mobil dengan kaca depan yang retak, dan bahkan sebuah kandang anjing yang terguling ke tengah jalan. Tangan besar mungkin telah melayang dari langit dan meratakan segala sesuatu yang dilewatinya. K melihatku berjalan di jalan dan keluar.

"Kamu mau ke mana?" ia bertanya.

"Cuma mau lihat pantai," kataku.

Tanpa sepatah kata pun, ia ikut denganku. Ia punya seekor anjing kecil warna putih yang mengikuti kami.

"Begitu kita merasakan angin, kita akan langsung kembali ke rumah," kataku, dan K mengangguk dalam diam.

Pantai itu sekitar dua ratus meter jauhnya dari rumah. Pantai itu diapit oleh tanggul beton — tanggul besar yang tingginya sama dengan tinggiku saat itu. Kami harus naik tangga pendek untuk mencapai tepi air. Ini adalah tempat bermain kami nyaris setiap hari, jadi tidak ada bagian yang tidak kami kenal dengan baik. Namun, di tengah badai, semuanya terlihat berbeda: warna langit dan laut, suara ombak, bau pasang, seluruh pantai terlihat berbeda. Kami duduk di atas tanggul untuk beberapa saat, menyaksikan pemandangan tanpa saling berkata apa-apa. Kami seharusnya berada di tengah badai topan yang besar, namun anehnya ombak tenang. Dan titik di mana mereka memukul pantai jauh lebih mundur dari biasanya, bahkan dibanding ketika air surut. Pasir putih terhampar di depan kami sejauh mata memandang. Seluruh ruang yang besar terasa seperti ruangan tanpa mebel, kecuali hanya tumpukan barang bekas yang melingkari pantai.

Kami turun ke sisi lain tanggul dan berjalan-jalan di pantai yang luas, memeriksa barang-barang yang tertinggal di sana. Mainan plastik, sandal, potongan-potongan kayu yang mungkin pernah menjadi bagian dari perabot, potongan pakaian, botol-botol aneh, kotak kayu yang hancur dengan tulisan asing di atasnya, dan barang-barang lain yang sulit dikenali: seperti toko permen besar. Badai pasti telah membawa barang-barang ini dari tempat yang sangat jauh. Setiap kali sesuatu yang tidak biasa menarik perhatian kami, kami akan mengambilnya dan memeriksanya dengan cermat. Anjing K berdiri di samping kami sambil mengibas-ngibaskan ekornya dan mengendus setiap benda yang kami ambil.

Tidak lebih dari lima menit kami melakukannya ketika aku menyadari bahwa ombak telah mendekati kami. Tanpa suara atau peringatan sama sekali, laut tiba-tiba meregangkan lidah peraknya yang panjang sampai ke tempatku berdiri. Aku belum pernah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya. Meskipun masih seorang anak-anak, aku tumbuh besar di pantai dan tahu laut bisa semengerikan apa. Aku tahu itu bisa terus berlanjut menjadi kebrutalan dalam skala yang mustahil diprediski. Aku harus menjaga jarak yang aman dari garis air. Meskipun begitu, ombak itu meluncur hingga hanya beberapa inci dari tempatku berdiri. Dan kemudian, tanpa suara, air kembali mundur—dan tetap begitu. Tidak ada yang tampak mengancam dari ombak ini, seperti ombak biasanya—membersihkan pasir pantai dengan lembut. Tetapi ada sesuatu yang mencurigakan pada mereka—sesuatu seperti sentuhan kulit reptil—yang membuat bulu kudukku merinding. Ketakutanku benar-benar tidak berdasar—namun benar-benar nyata. Aku tahu secara naluriah bahwa mereka hidup. Ombak-ombak itu hidup. Mereka tahu bahwa aku berada di sini dan mereka berencana untuk meraihku. Aku merasa seolah-olah seekor binatang besar pemangsa manusia sedang meringkuk di suatu tempat di padang rumput, menunggu waktu yang tepat untuk melompat dan mencabikku menjadi potongan-potongan dengan gigi tajamnya. Aku harus lari dari sini.

"Ayo pergi dari sini!" teriakku pada K. Ia berdiri sekitar sepuluh meter dariku, lebih ke pantai, jongkok dengan punggung menghadapku, sedang melihat sesuatu. Aku yakin sudah berteriak cukup keras, tetapi suaraku sepertinya tidak sampai padanya. Mungkin ia sedang terlalu asyik dengan apa pun yang ia temukan sehingga panggilanku tidak memberikan kesan padanya. K memang seperti itu. Kalau sedang asyik dengan sesuatu, ia seolah-olah berada di dunia mimpi, dunia luar dilupakan. Atau mungkin teriakanku tidak sekeras yang kukira. Aku ingat saat itu suaraku terdengar tidak seperti suaraku sendiri, seolah-olah itu suara orang lain.

Kemudian aku mendengar suara gemuruh yang dalam. Tampak cukup keras untuk mengguncang bumi. Tidak, sebenarnya sebelum aku mendengar gemuruh itu, aku mendengar suara lain, gemuruh aneh seolah-olah banyak air sedang mengalir melalui lubang. Itu berlangsung beberapa saat, lalu berhenti, setelah itu aku mendengar gemuruh aneh seperti guntur yang jauh. Tapi tetap saja itu tidak cukup untuk membuat K melihat ke atas. Ia masih jongkok, menatap sesuatu di kakinya, dengan konsentrasi mendalam. Kemungkinan besar ia tidak mendengar suara gemuruh itu. Bagaimana ia bisa melewatkan suara yang mengguncang bumi seperti itu, aku tidak tahu. Mungkin itu adalah suara yang hanya bisa kudengar sendiri. Ini mungkin terdengar tidak masuk akal, tetapi mungkinkah suara itu dibuat hanya untuk mencapai telingaku. Bahkan anjing K tampaknya tidak memperhatikannya, dan kalian tahu kan seberapa sensitifnya anjing terhadap suara.

Aku memberi tahu diriku sendiri untuk berlari ke arah K, meraihnya, dan keluar dari sana. Itu satu-satunya hal yang bisa dilakukan. Aku tahu bahwa ombak akan datang, dan K tidak tahu. Sejelas aku tahu apa yang seharusnya kulakukan, aku mendapati diriku berlari ke arah yang berlawanan — berlari dengan cepat menuju tanggul, sendirian. Yang membuatku melakukannya, aku yakin, adalah rasa takut, rasa takut yang begitu kuat sehingga suaraku hilang dan kakiku berlari dengan sendirinya. Aku berlari terhuyung-huyung di pantai pasir lembut menuju tanggul, di mana aku kemudian berbalik dan berteriak kepada K.

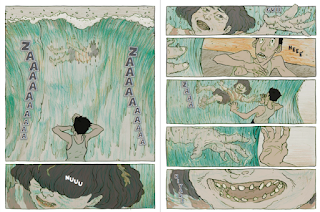

"Buruan, K! Keluar dari sana! Ombak akan datang!" Kali ini suaraku berfungsi dengan baik. Aku menyadari bahwa gemuruh sudah berhenti, dan sekarang, akhirnya, K mendengar teriakanku dan melihat ke atas. Tetapi sudah terlambat. Ombak seperti ular besar dengan kepala terangkat tinggi, siap untuk menyerang, berlari menuju pantai. Aku belum pernah melihat sesuatu seperti itu dalam hidupku. Tingginya harusnya setinggi gedung tiga lantai. Tanpa suara (setidaknya dalam ingatanku, gambaran itu tanpa suara), ombak itu bangkit di belakang K untuk menghalangi langit. K menatapku selama beberapa detik, tak mengerti. Kemudian, seolah merasakan sesuatu, ia berbalik ke arah ombak itu. Ia mencoba berlari, tapi sekarang tidak ada waktu lagi untuk berlari. Dalam sekejap, ombak itu telah menelannya. Itu menghantamnya seutuhnya, seperti lokomotif dengan kecepatan penuh.

Ombak itu menghantam pantai, hancur menjadi jutaan ombak yang melompat melalui udara dan menyerbu tanggul tempatku berdiri. Aku berhasil menghindari dampaknya dengan bersembunyi di balik tanggul. Semprotan itu membasahi pakaianku, tidak lebih dari itu. Aku merangkak kembali ke atas tembok dan memindai pantai. Saat itu ombak tadi sudah berbalik dan, dengan jeritan liar, bergegas kembali ke laut. Terlihat seperti karpet raksasa yang ditarik oleh seseorang di ujung bumi. Di mana pun di pantai, aku tidak menemukan jejak K, atau anjingnya. Hanya pantai kosong. Ombak yang surut sekarang telah menarik begitu banyak air dari pantai hingga tampak seperti mengungkapkan seluruh dasar laut. Aku berdiri sendirian di tanggul, membeku di tempat.

Keheningan kembali hadir— keheningan yang putus asa, seolah-olah suara itu sendiri telah terkoyak dari bumi. Ombak itu telah menelan K dan menghilang ke kejauhan. Aku berdiri di sana, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Haruskah aku pergi ke pantai? K mungkin berada di sana di suatu tempat, terkubur dalam pasir... Tetapi aku memutuskan untuk tidak meninggalkan tanggul. Aku tahu dari pengalaman bahwa ombak besar seringkali datang dua atau tiga kali. Aku tidak yakin berapa lama waktu berlalu — mungkin sepuluh atau dua puluh detik kekosongan yang mencekam — ketika, seperti yang kuduga, gelombang berikutnya datang. Raungan besar lainnya mengguncang pantai, dan lagi, setelah suara meredam, ombak besar lainnya mengangkat kepala untuk menyerang. Ombak itu menjulang di depanku, menghalangi langit, seperti tebing mematikan. Meskipun, kali ini, aku tidak berlari. Aku berdiri dengan kokoh di tanggul, terpesona, menunggu serangan itu. Apa gunanya berlari, pikirku, sekarang K sudah pergi? Atau mungkin aku hanya membeku, kalah oleh rasa takut. Aku tidak bisa yakin apa itu yang membuatku tetap berdiri di sana.

Gelombang kedua sama besarnya dengan yang pertama — mungkin lebih besar. Jauh di atas kepalaku, ombak itu mulai jatuh, kehilangan bentuknya, seperti dinding bata yang perlahan runtuh. Terlalu besar hingga tidak lagi tampak seperti ombak sungguhan. Seolah itu adalah sesuatu yang berbeda, sesuatu dari dunia lain yang jauh, yang kebetulan berbentuk ombak. Aku bersiap untuk kegelapan yang akan menghampiriku. Aku bahkan tidak menutup mata. Aku ingat bisa mendengar dengan sangat jelas detak jantungku sendiri.

Sesaat sebelum ombak itu mencapaiku, tiba-tiba, ia berhenti. Seketika itu juga, seolah-olah kehabisan tenaga, kehilangan gerak majunya dan hanya melayang di sana, di ruang hampa, runtuh dalam keheningan. Dan di puncaknya, di dalam lidah transparan yang kejam itu, apa yang kulihat adalah K.

Mungkin ada di antara kalian yang sulit mempercayainya, dan aku tidak bisa menyalahkan itu. Aku sendiri sulit menerimanya bahkan hingga sekarang. Dibanding kalian, aku tidak bisa menjelaskan lebih baik tentang apa yang kulihat, tapi aku tahu itu bukan ilusi, bukan halusinasi. Aku menceritakan kepada kalian sejujur mungkin apa yang terjadi pada saat itu—apa yang benar-benar terjadi. Di puncak ombak, seolah tertutup semacam kapsul transparan, tubuh K melayang, berbaring miring. Tapi itu belum semuanya. K menatap lurus padaku, tersenyum. Di sana, tepat di depanku, cukup dekat hingga aku bisa meraihnya dan menyentuhnya, ada temanku, temanku K yang, hanya beberapa saat sebelumnya, telah ditelan oleh ombak. Dan dia tersenyum padaku. Bukan dengan senyuman biasa—itu adalah senyuman lebar yang benar-benar merentang dari telinga ke telinga. Matanya yang dingin dan membeku terkunci ke mataku. Ia bukan lagi K yang aku kenal. Dan lengan kanannya terulur ke arahku, seolah-olah mencoba meraih tanganku dan menarikku ke dunia lain tempat ia berada sekarang. Andai sedikit lebih dekat, tangannya akan menangkap tanganku. Tetapi, karena tidak sampai, K kemudian tersenyum padaku sekali lagi, senyumnya lebih lebar dari sebelumnya.

Sepertinya aku kehilangan kesadaran pada saat itu. Hal berikutnya yang kutahu, aku berada di tempat tidur di klinik ayahku. Begitu aku terbangun, perawat segera memanggil ayah, yang kemudian datang berlari. Dia memeriksa nadiku, memeriksa pupil mataku, dan meletakkan tangannya di dahiku. Aku mencoba menggerakkan lengan, tapi aku tidak bisa mengangkatnya. Aku terbakar demam, dan pikiranku buram. Tampaknya aku sudah demam tinggi selama beberapa hari. "Kamu sudah tidur selama tiga hari," kata ayahku. Seorang tetangga yang melihat telah mengangkatku dan membawaku pulang. Mereka tidak dapat menemukan K. Aku ingin mengatakan sesuatu kepada ayahku. Aku harus mengatakan sesuatu padanya. Namun lidahku yang mati dan bengkak tidak dapat membentuk kata-kata. Aku merasa seolah-olah beberapa jenis makhluk sudah bersarang di mulutku. Ayah meminta untuk menyebutkan namaku, tetapi sebelum aku bisa mengingatnya, aku kehilangan kesadaran lagi, tenggelam dalam kegelapan.

Singkatnya, aku tetap di tempat tidur selama seminggu dengan diet cair. Aku muntah beberapa kali, dan mengalami periode delirium. Ayahku memberitahu kemudian bahwa kondisiku begitu buruk sampai-sampai dia takut aku mungkin menderita kerusakan saraf permanen akibat kejutan dan demam tinggi. Bagaimanapun, aku berhasil pulih—setidaknya secara fisik. Tetapi hidupku tidak akan pernah sama lagi.

Mereka tidak pernah menemukan tubuh K. Mereka juga tidak pernah menemukan anjingnya. Biasanya ketika seseorang tenggelam di daerah itu, tubuhnya akan terdampar beberapa hari kemudian di pantai teluk kecil di sebelah timur. Tubuh K tidak pernah seperti itu. Ombak besar mungkin membawanya jauh ke laut—terlalu jauh untuk bisa mencapai pantai. Tubuh itu pasti tenggelam ke dasar laut lalu dimakan ikan. Pencarian berlanjut untuk waktu yang sangat lama, berkat kerjasama nelayan setempat, tetapi akhirnya meredup. Tanpa tubuh, tidak pernah ada upacara pemakaman. Meskipun orangtua K jadi setengah gila karena ini, mereka tidak pernah menyalahkanku karena telah membawa anak mereka ke pantai di tengah badai. Mereka tahu betapa aku selalu menyayangi dan melindungi K seolah-olah dia adikku sendiri. Orangtuaku juga selalu berusaha tidak mengungkit insiden itu di depanku. Tetapi aku tahu kebenarannya. Aku tahu bahwa aku bisa menyelamatkan K jika aku mencobanya. Aku mungkin bisa berlari ke sana dan menariknya keluar dari jangkauan ombak. Ombak itu mungkin sangat dekat, tetapi saat kususun kembali urutan peristiwa dalam ingatan, selalu tampak bahwa aku bisa melakukannya. Seperti yang kukatakan sebelumnya, kalah oleh rasa takut, aku meninggalkannya di sana dan hanya menyelamatkan diriku sendiri. Aku merasa semakin tersiksa dengan bahwa orangtua K tidak menyalahkanku dan bahwa semua orang lain begitu hati-hati untuk tidak pernah mengatakan apa pun padaku tentang apa yang telah terjadi. Aku butuh waktu yang lama untuk pulih dari guncangan emosional. Aku tidak sekolah selama berbulan-bulan. Aku hampir tidak makan, dan menghabiskan setiap hari di tempat tidur, menatap langit-langit.

K selalu ada di sana, berbaring di puncak ombak, tersenyum padaku, tangannya terulur, memanggil. Aku tidak bisa mengenyahkan gambar yang menyakitkan itu dari pikiran. Dan ketika aku berhasil tidur, gambar itu muncul dalam mimpiku—hanya saja, dalam mimpiku, K kemudian melompat keluar dari kapsulnya di atas ombak dan meraih pergelangan tanganku untuk menyeretku kembali bersamanya dalam ombak.

Lalu hadir pula mimpi yang lain. Aku sedang berenang di lautan. Ini adalah sore musim panas yang indah, dan aku sedang berenang gaya dada dengan santai jauh dari pantai. Matahari bersinar di belakang, dan air terasa nyaman. Lalu, tiba-tiba, seseorang meraih kaki kananku. Aku merasakan cengkraman dingin seperti es pada pergelangan kaki. Cengkraman yang kuat, terlalu kuat untuk dilepaskan. Aku sedang ditarik ke bawah permukaan. Aku melihat wajah K di sana. Ia memiliki senyum lebar yang sama, terbelah dari telinga ke telinga, matanya terkunci ke mataku. Aku mencoba berteriak, tetapi suaraku tidak keluar. Aku menelan air, dan paru-paruku mulai dipenuhi air.

Aku terbangun dalam kegelapan, berteriak, sesak napas, basah kuyup oleh keringat.

Pada akhir tahun, aku membujuk orangtuaku untuk membiarkanku pindah ke kota lain. Aku tidak bisa terus hidup dengan melihat pantai yang telah menelan K, dan mimpi burukku tidak akan berhenti. Jika aku tidak pergi dari sana, aku akan gila. Orangtuaku mengerti dan mengatur agar aku tinggal di tempat lain. Aku pindah ke Prefektur Nagano pada bulan Januari untuk tinggal bersama keluarga ayahku di desa pegunungan dekat Komoro. Aku menyelesaikan SD di Nagano dan melanjutkan SMP dan SMA di sana. Aku tidak pernah pulang, bahkan untuk liburan. Orangtuaku datang mengunjungiku sekali-sekali.

Aku tinggal di Nagano hingga saat ini. Aku lulus dari perguruan tinggi teknik di kota Nagano dan bekerja untuk perusahaan pembuat perkakas presisi di daerah tersebut. Aku masih bekerja di sana. Aku hidup seperti orang biasa. Seperti yang bisa kalian lihat, tidak ada yang aneh tentangku. Aku tidak terlalu berbaur, tetapi aku punya beberapa teman untuk mendaki gunung. Setelah aku pergi dari kampung halamanku, aku tidak lagi selalu bermimpi buruk. Namun, itu tetap menjadi bagian dari hidupku. Mereka bisa datang kepadaku baik sekarang atau nanti, seperti penagih hutang di pintu. Ini terjadi setiap kali aku hampir melupakan.

Dan selalu saja mimpi yang sama, hingga detil terkecilnya. Aku akan terbangun berteriak, selimutku basah kuyup oleh keringat.

Mungkin itulah mengapa aku tidak pernah menikah. Aku tidak ingin membangunkan seseorang yang tidur di sebelahku dengan jeritanku di tengah malam. Aku pernah jatuh cinta kepada beberapa wanita selama bertahun-tahun, tetapi aku tidak pernah tidur dengan mereka. Rasa takut itu ada dalam tulangku. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kubagi dengan orang lain.

Aku menjauh dari kampung halamanku selama lebih dari empat puluh tahun. Aku tidak pernah mendekati pantai itu—atau pantai lainnya. Aku takut, jika aku melakukannya, mimpiku bisa terjadi dalam kenyataan. Aku dulunya selalu suka berenang, tetapi setelah hari itu aku bahkan tidak pernah pergi ke kolam renang. Aku tidak akan mendekati sungai atau danau. Aku menghindari perahu dan tidak akan naik pesawat untuk bepergian ke luar negeri. Meski dengan semua tindakan pencegahan ini, aku tidak bisa melepaskan gambaran diriku yang tenggelam. Seperti tangan dingin K, firasat gelap ini mengambil kendali atas pikiranku dan menolak untuk melepaskan.

Lalu, musim semi lalu, akhirnya aku kembali mengunjungi pantai tempat K direnggut oleh ombak.

Ayahku meninggal karena kanker setahun sebelumnya, dan saudara laki-lakiku telah menjual rumah tua itu. Saat membersihkan gudang penyimpanan, dia menemukan kardus yang dipenuhi barang-barang masa kecilku, yang kemudian ia kirimkan kepadaku di Nagano. Sebagian besar barang itu adalah sampah yang tidak berguna, tetapi ada satu tumpukan gambar-gambar yang dilukis oleh K dan ia berikan kepadaku. Orangtuaku mungkin telah menyimpannya untukku sebagai kenang-kenangan K, tetapi gambar-gambar itu hanya membangkitkan kembali ketakutan masa laluku. Gambar-gambar itu membuatku merasa seolah-olah roh K akan bangkit kembali dari gambar-gambar itu, jadi aku dengan cepat mengembalikannya ke kardus, bermaksud untuk membuangnya. Namun, aku tidak bisa membuat diriku melakukannya. Setelah beberapa hari bimbang, aku membuka tumpukan itu lagi dan memaksa diriku untuk melihat dengan seksama lukisan-lukisan cat air K.

Sebagian besarnya adalah lanskap, gambar bentangan laut dan pantai pasir dan hutan pinus dan kota yang semuanya familiar, dan semua dikerjakan dengan kejernihan dan warna khusus yang sangat kukenal dari tangan K. Gambar-gambar itu masih sangat hidup meski sudah bertahun-tahun, dan telah dieksekusi dengan keterampilan yang lebih hebat dari yang kuingat. Saat aku merunut tumpukan itu, aku merasa direndam dalam kenangan yang hangat. Perasaan mendalam dari K yang masih seorang bocah ada dalam lukisannya—cara matanya melihat dunia. Hal-hal yang kami lakukan bersama, tempat-tempat yang kami kunjungi bersama datang kembali menghampiriku secara bertubi-tubi. Dan aku menyadari bahwa matanya adalah mataku, bahwa aku sendiri melihat dunia pada saat itu dengan penglihatan yang sama hidup dan jernihnya sebagaimana yang dilihat bocah laki-laki yang ada di sampingku.

Setelah itu, aku membuat kebiasaan mempelajari salah satu lukisan K di meja kerjaku setiap hari ketika pulang kerja. Aku bisa duduk di sana selama berjam-jam dengan satu lukisan. Di setiap gambar, aku menemukan salah satu lanskap lembut masa kecil K yang sudah lama kututupi dari ingatanku. Aku merasa, setiap kali melihat salah satu karya K, ada sesuatu meresap ke dagingku sendiri.

Mungkin sudah seminggu berlalu seperti itu ketika pada suatu malam sebuah pikiran tiba-tiba muncul: Aku mungkin sudah membuat kesalahan besar selama bertahun-tahun itu. Saat ia terbaring di puncak ombak, pasti, K tidak sedang menatapku dengan kebencian atau dendam; ia tidak sedang mencoba membawaku bersamanya. Dan senyuman mengerikan yang ia berikan padaku: itu bisa jadi hanya karena sudut atau cahaya dan bayangan yang kebetulan, bukan tindakan sadar dari K. Ia mungkin sudah kehilangan kesadaran, atau mungkin ia memberikan senyuman perpisahan abadi yang lembut. Pandangan intens kebencian yang kukira aku lihat di wajahnya bukanlah apa-apa melainkan pantulan dari rasa takut mendalam yang telah mengendalikanku kala itu.

Semakin aku mempelajari lukisan cat air K pada malam itu, semakin kuat keyakinanku dalam pikiran baru ini. Karena tidak peduli seberapa lama pun aku memandangi gambar tersebut, aku tidak bisa menemukan apa-apa di dalamnya selain semangat lembut dan polos seorang anak laki-laki.

Aku terus duduk di meja kerjaku untuk waktu yang sangat lama. Tidak ada yang lain yang bisa kulakukan. Matahari terbenam, dan kegelapan malam yang pucat mulai menyelimuti ruangan. Kemudian datanglah keheningan malam yang dalam, yang seolah berlangsung selamanya. Akhirnya, ujung-ujung selimut malam tersingkap, dan gelap berganti menjadi fajar.

Hari yang baru. Matahari mewarnai langit dengan merah jambu, dan burung-burung bangun untuk berkicau.

Saat itulah aku tahu aku harus kembali.

Aku memasukkan beberapa barang ke dalam tas, menelepon kantor untuk bilang tidak bisa masuk, dan naik kereta api ke kampung halaman lamaku.

Aku mendapati kota itu bukan lagi kota tepi laut yang sunyi dan kecil seperti yang kuingat. Sebuah kota industri tiba-tiba muncul di dekatnya selama perkembangan pesat pada tahun enam puluhan, mengubah sepenuhnya pemandangan di sana. Toko hadiah kecil yang ada di dekat stasiun telah berkembang menjadi mal, dan satu-satunya bioskop di kota telah diubah menjadi supermarket. Rumahku tidak lagi ada. Sudah dirobohkan beberapa bulan sebelumnya, hanya meninggalkan goresan di tanah. Pohon-pohon di halaman semuanya sudah ditebang, dan rerumputan tumbuh di sekitar tanah hitam. Rumah lama K juga telah menghilang, digantikan area parkir mobil dan van untuk para pekerja yang naik komuter. Bukan berarti aku dilanda sentimen. Kota itu sudah bukan milikku jauh sebelumnya.

Aku berjalan menuju pantai dan naik tangga dermaga. Di sebelahnya, seperti biasa, laut membentang ke kejauhan, tanpa hambatan, luas, dengan garis horizon yang lurus. Garis pantainya juga terlihat sama seperti sebelumnya: pantai panjang, ombak yang menghampar, orang-orang berjalan di tepi air. Waktu sudah lewat pukul empat sore, dan matahari lembut menjelang petang merangkul segala sesuatu di bawahnya saat dimulainya perjalanan panjang seperti meditasi ke arah barat. Aku meletakkan tas di pasir dan duduk di sampingnya untuk menikmati pemandangan laut yang tenang. Melihat pemandangan ini, sulit membayangkan bahwa di sini badai topan yang dahsyat pernah menerjang, bahwa ombak besar pernah menelan sahabat terbaikku di dunia ini. Mungkin hampir tidak ada lagi yang ingat akan peristiwa mengerikan itu. Terasa seolah-olah semuanya adalah ilusi yang aku mimpikan dengan detail yang hidup.

Dan kemudian aku tersadar bahwa kegelapan dalam diriku telah lenyap. Tiba-tiba. Secepat munculnya. Aku bangkit dari pasir dan, tanpa repot melepaskan sepatu atau menggulung celana, berjalan masuk ke laut hingga ombak mengenai pergelangan kakiku. Layaknya orang yang mencoba memulihkan hubungan, ombak yang sama yang menyapu pantai ketika aku masih kecil sekarang dengan penuh kasih sayang membasuh kakiku, membuat sepatu hitam dan manset celanaku basah kuyup. Satu ombak bergerak perlahan, lalu jeda panjang, dan kemudian ombak lain datang dan pergi. Orang-orang yang lewat menatapku aneh, tapi itu tidak menggangguku. Akhirnya, aku telah menemukan jalan untuk kembali.

Aku menatap langit. Gumpalan-gumpalan awan kelabu menggantung di sana, tak bergerak. Seakan mereka ada untukku, meskipun aku tidak yakin mengapa aku merasa begitu. Aku ingat pernah menatap langit seperti ini ketika mencari "mata" badai. Dan kemudian, dalam diriku, sumbu waktu berguncang hebat. Empat puluh tahun yang panjang runtuh seperti rumah yang sudah tua, mengaduk masa lalu dan masa kini menjadi satu bobot yang berputar. Semua suara memudar, dan cahaya di sekitarku bergetar. Aku kehilangan keseimbangan dan jatuh ke dalam ombak. Jantungku berdegup di belakang tenggorokan, lengan dan kaki kehilangan semua sensasi. Aku berbaring seperti itu untuk waktu yang lama, wajah di dalam air, tidak bisa berdiri. Tapi aku tidak takut. Tidak, sama sekali tidak takut. Tidak ada lagi yang mesti kutakuti. Hari-hari itu sudah berlalu.

Aku tidak lagi mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Aku tidak lagi terbangun dengan berteriak di tengah malam. Dan sekarang aku mencoba untuk memulai hidup lagi. Tidak, aku tahu mungkin terlalu terlambat untuk memulai lagi. Mungkin aku tidak punya banyak waktu untuk hidup. Tetapi meskipun terlambat, aku bersyukur bahwa, pada akhirnya, aku bisa mencapai semacam keselamatan, untuk bisa kembali pulih. Ya, aku bersyukur: aku bisa saja sampai pada akhir hidup tanpa pernah terselamatkan, masih berteriak dalam kegelapan, ketakutan.

***

Si orang ketujuh kini membisu dan mengalihkan pandangannya ke masing-masing yang lain. Tidak ada yang berbicara atau bergerak atau bahkan tampak bernapas. Semua sedang menunggu sisa ceritanya. Di luar, angin telah reda, dan tak ada yang bergerak. Orang ketujuh meraih kerahnya sekali lagi, seolah-olah mencari kata-kata.

"Mereka memberitahu kita bahwa satu-satunya hal yang harus kita takuti adalah ketakutan itu sendiri, tetapi aku tidak percaya itu," katanya. Lalu, sejenak kemudian, dia menambahkan: "Oh, ketakutan memang ada di sana, tentu saja. Itu datang kepada kita dalam banyak bentuk yang berbeda, pada waktu yang berbeda, dan melumat kita. Tapi hal paling menakutkan yang bisa kita lakukan pada saat-saat seperti itu adalah berpaling darinya, menutup mata kita. Karena pada saat itu kita mengambil hal paling berharga di dalam diri kita dan menyerahkannya kepada sesuatu yang lain. Dalam kasusku, sesuatu itu adalah ombak."[]

Catatan:

Cerpen ini saya terjemahkan dari The Seventh Man terjemahan Inggris oleh Jay Rubin dalam kumpulan cerpen Blind Willow, Sleeping Woman (2007, London: Vintage)

Comments

Post a Comment